~ヒューマンオーグメンテーションと音楽~

前回まで述べていたように、僕はジャズピアニストであるダン・テファーがアドリブを弾き、それに呼応して彼のつくったコンピュータプログラムでピアノの鍵盤が自動的に動き(それはあたかも、彼の第三の手が弾いているようだ)、その、いわば「自分の演奏に対する、アルゴリズムからの反射音」を聴きながら彼がさらにアイデアをふくらませてアドリブを弾くという姿に、あたかも、今まさにテクノロジー領域で注目されている概念「ヒューマンオーグメンテーション(人間拡張)」に相当する未来性を感じたのだった。

彼とはそんな話をして別れ、翌日(2019年6月5日)には、予定通り丸の内コットンクラブで、彼が率いるピアノトリオのライブを「彼の複雑で計算されたリズムに対応するのは、ドラマーもベーシストも大変だろうなぁ」と思いながら最前列で聴いていた。雰囲気だけということで、とりあえず彼のtwitterの写真を引用しておこう。

さて、ところで一連のブログで何度か書いている「作曲家と演奏家ではどちらの方が、AIで置きかえられていく可能性があるだろう」という問いの件だ。この問は、後述するようにジャズの領域ではあまり関係がなく、クラシック領域の話である。そして僕にとっては、それぞれを職業とする知人・友人もいるし、考えようによっては、上記は彼ら、彼女らに対してずいぶん失礼な問いでもあるのだが、実のところ、僕がおぼろげにわかっているのは、これは、「どちらが正しいか」という答を求める問いではないということだ。

前回将棋の話を書いたときに、最初はプロ棋士が「AIが高度に発展すると、自分たちの存在意義がなくなるのではないか」と恐れたものの、結果として人間とAIとが、ある意味で呼応しながらさらに大きな世界を拓いているという話をしたのは、その象徴である。将棋の世界は深遠だが、「音楽」やアートの世界はさらに深遠であり、人間とAIが、まだ1%も開拓されていないような領域でテリトリー争いをするような話ではないのだ。

作曲家はテクノロジーによってさらに発想を広げ、これまでに人類が想像したことがなかったような曲を創っていくだろう。数々の作曲賞を受賞し始めたことで注目されている、あるクラシック系の若手作曲家と話をしたときに、僕が「良い音楽というのは、時代のコンテクストを無視しては考えれないんじゃないか? たとえば絵画であれば、絵画史なしにピカソのキュビズムはないよね」という投げかけをしたら、「コンテクストから離れ、人間にとって普遍的に素晴らしい音楽というのがあると思っていて、僕はそれを創りたい」と言ったのがとても印象的だったのだが、もしも彼が言うように「普遍的な音楽」というものがあるとすれば、ひょっとしたら、それを理論的に解析してみたら、生物としての人間に遺伝的に組み込まれたDNAと、音楽に含まれる何かの周波数が共鳴するものであるかも知れないし、もしそうであれば、最新の生命科学の知見とバイオテクノロジーが、新進気鋭の作曲家にアイデアのヒントや具体化する手段を与えるかも知れない。

演奏家は、ダン・テファーのように、見えない第三の手も使いながら、より自分の思いを豊かに表現するかも知れないし、その際にコンピュータがヒントをくれた演奏を自分で試してみたら、実はコンピュータなしに弾けるということに気付くかも知れない。今は「音楽にテクノロジーを利用する」というと電子音楽を連想して嫌っているクラシック系の音楽家は多いかも知れないが、深層学習を学んだコンピュータが弾き始めるのは、過去に人間が弾いたとしてもまったく不思議ではなかったはずのピアノ演奏で、それはグレン・グールド以上に独創的で衝撃的なトルコマーチかも知れないのだ。 実際、前回書いた将棋の世界では、コンピュータが指した手をプロ棋士が研究し、自分のものにするということが起きているし、今やスポーツの世界ではテクノロジーを用いた訓練なしにトップレベルに行くことは困難だ。

グレン・グールドの「トルコマーチ」

ここまでで、僕がこのブログを書き始めたときに書こうと思っていたことの大半は終了である。 ダン・テファーとはその後もコンタクトしながら、ブログのことを伝えると「Google翻訳で読むよ」と言うので、「書きおわったら英訳も書こうかな」と言っているところである。 2時間くらいの君との話をこんな風にまとめたよ、と見せたら「そう言えばこんな話だったね」というか「ずいぶんちゃんと整理したね(会っているときは、話はもっとあちこちに飛んでいた)」と言うかわからないが、楽しみだ。

—————————–

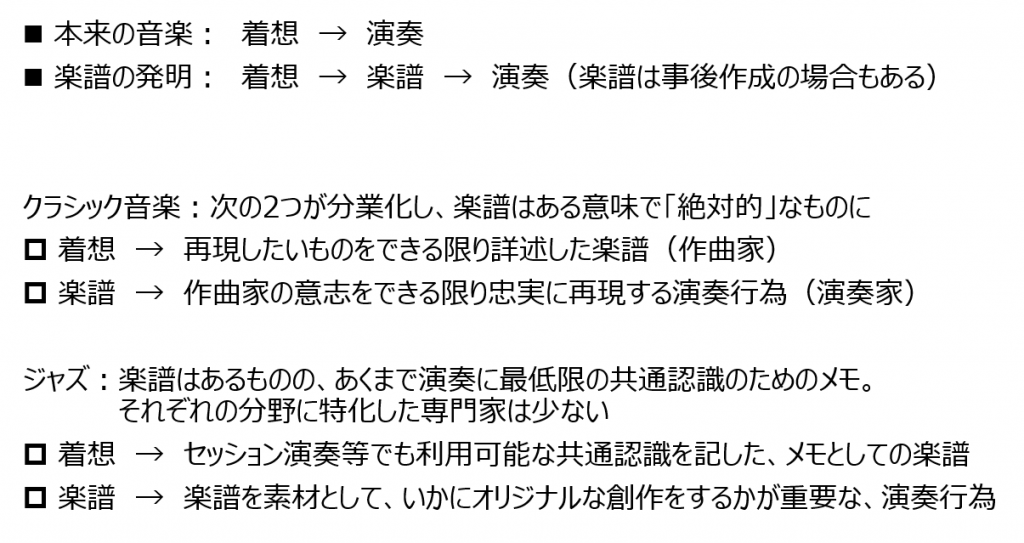

最後はおまけである。先ほど「作曲家と演奏家で」と単純に二つに分けて話をしてしまった部分を、細かくなるが少し補足しておこうと思う。

作曲家と演奏家の区別というのは主にクラシック音楽の話であって、今回の話のきっかけであるジャズに関して言えば、すでに書いたように、その区別はほぼない。僕の知る領域から言って話はピアニストに偏るが、一流のピアニストで自作曲がない人はあまりいないだろうし、仮にいたとしても、そもそも同じ曲であっても弾くピアニストによってまったく違う(ジャズになじみのない人のために、一応、同じ曲「キャラバン」を異なるピアニストが弾いたものにリンクを貼っておく。→ ミッシェル・ペトルチアーニ そして → セロニアス・モンク)。さらに言えば、同じピアニストが弾いてもアドリブが毎回異なるので、少し誇張して言えば、毎回、その時に作曲しながら弾いているようなものである。

ここのところを単純に模式化すれば、下記のような感じだろう。

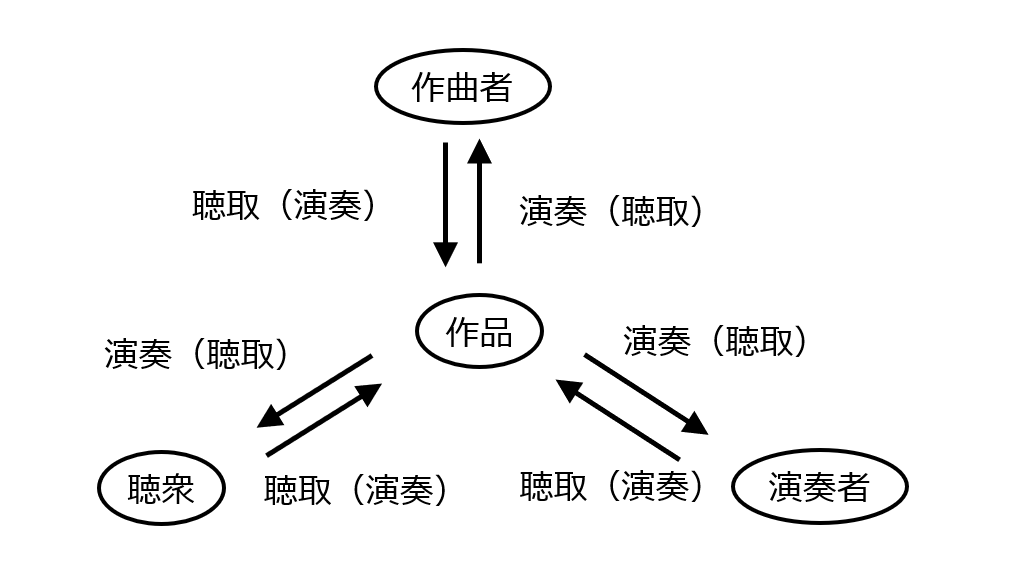

実は上記のクラシック領域についていえば、僕はてっきり上の図式が正しいものと思っていたのだが、そうでもないらしいことも最近知った。「演奏家は、作曲家の意志をできる限り忠実に解釈して表現する(もちろん、その厳しい制約を守った上で、できる限り演奏家としての表現をすることが重要としても)」というのがクラシック界の共通認識だと思っていたのだが、最近人気急上昇中のピアニストであり、研究者・評論家でもある鐡百合奈の論文( 柴田南雄音楽評論賞受賞 音楽現代 2018年12月号掲載 )によると、「作曲家が作品をつくった後で常に時代は変わり、聴衆の知識や感性も変化するので、作曲家の表現しようとしたものをそのまま再現するということは無理だし、仮に再現したとしても、すでに例えばベートーヴェン後の作曲家であるショスタコービッチを知ってしまった聴衆が、『(自分の死後の音楽の変遷を知らない)ベートーヴェンが作曲段階で想定していたであろう演奏』を『ベートーヴェンが想定していたであろう聴衆の受け取り方』と同じように聴くことは不可能なので、つねに楽譜を、その時代にあわせて『読み直す(解釈しなおす)』ことが重要」という考え方があるらしい(この一節は鐵氏の論文を、僕が勝手にかなり意訳したものなので、間違えがあれば僕の責任である。正確な事情は原論文を参照されたい)。この議論自体は哲学におけるエクリチュールやパロールの議論に近い気がするので、僕にとってそれほど新鮮味がある話ではないが、鐵氏はそれらも考慮し、末尾のような図を提示している。

僕は先の図を描いてから、あらためて鐵氏の図を見て、「そうだ、聴衆を忘れていた」と思った。鐡氏は、「演奏は聴取の実態化である。」と書いている。本題にもどってヒューマンオーグメンテーションという話をするならオーグメント(拡張)されるのは作曲家や演奏家だけではないのだ。すでに落合陽一は、聴衆のヒューマンオーグメンテーションを始めている(「耳で聴かない音楽会」)。これまた、これまで聴衆の側がテクノロジーを利用するというと、インタラクティブ・ミュージックという話になりがちで、おそらく伝統的なクラシック音楽の人などには抵抗感があったであろうことに対し、ヒューマンオーグメンテーションという、まったく異なる哲学にもとづくテクノロジーの利用であり、これは逆に、テクノロジーを嫌っていた演奏家、作曲家に対してさえ影響を与えていくだろう。